德侑實業有限公司設立於民國92年,憑藉著對複合材料的專業,以獨特的專業技術長期為各大品牌OEM、ODM提供產業全方位服務。

我們每天有1/3的時間需要枕頭先相伴。這也是身體、器官獲得休息的寶貴時刻...偏偏,我們卻很容易因為睡到不適合自己的枕頭,睡得輾轉反側、腰酸背痛,又或還沈浸在白天的煩惱、緊張明早的會議、害怕趕不及早上的飛機等等...讓我們的睡眠不夠優質、不夠快樂、沒有辦法快速入眠。

德行天下創辦人有鑑於過去開發各類生活產品的經驗,便想利用本身所長,結合各類複合材料的特性,投入枕頭開發的行列。

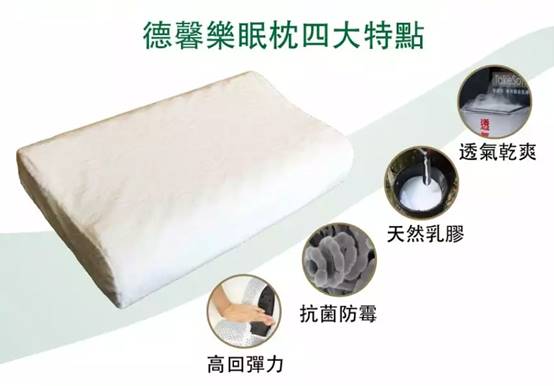

從枕頭模具開發、材料研發、創新製造到整合顧客需求過程中,了解到一款枕頭的製作,除了要解決一般乳膠枕悶熱且不透氣的問題,更要同時兼顧到人體工學的體驗性,創辦人常說:「一個好的枕頭,支撐透氣兼顧,仰睡側睡皆宜,才能每天快樂入眠。」

現在導入石墨烯加工技術,讓枕頭的功能性更上一層樓

石墨烯具有良好的強度、柔韌度、導電導熱等特性。它是目前為導熱係數最高的材料,具有非常好的熱傳導性能

德侑實業有限公司為了替自己身邊重視的人們做好一顆枕頭。不論是在外形,還是在舒適度上都能達到最好的需求,即便現今許多的工廠因成本上的考量,顧了外形,忘了內涵,但德侑實業依然不忘在品質上的「堅持、 執著」。

引進先進的加工技術,就是要給消費者最佳的產品

開發、研究、創新以及對材料的要求是德侑實業開發枕頭的初衷,憑藉獨特的專利技術將極其珍貴的天然乳膠與千垂百練的備長炭完美結合後

創造出獨家環保無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠;乳膠材料,備長炭,石墨烯應用提高到更高的層次。

同時具備防霉、抑菌、透氣、除臭、遠紅外線等五大功效,並榮獲多國發明專利。

生產過程採用專線製造專利乳膠材原料,全自動化生產保證品質與產量穩定,達到品牌客戶的最高要求。

石墨烯枕頭製作開模一條龍:

選材品管

原料調配

成品製造

包裝設計

若您有枕頭開發構想或是想OEM自己的品牌,歡迎預約現場諮詢,體驗無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠做製作的枕頭,用最專業MIT精神幫助您打造你的專屬品牌。

德行天下:

地址:427臺中市潭子區雅潭路二段399巷200 -7 號

電話:04-2531-9388

網址:https://www.deryou.com.tw/contact.php

| RR1515CEFE15ERFE |

每年的季節有春暖花開的時候,人生也有春暖花開之時。只是季節是年年循環往復的,而人生的春暖花開是不定時的。人在一生中能出現一倆次這樣的局面就滿足了,只是不知在何時出現?有的可能在年輕時就出現春暖花開的局面,有的中年才會有,而有的在晚年才出現。春暖花開是一年中最美好的季節!當然了,人生的春暖花開也是一生中瑰麗無比的! 人人都期待人生的春暖花開,都在為這一時刻而努力奮斗!而由于種種原因,往往有些人得不到。有的就一步登天,有的就一生無望。于我而言,我就是苦苦奮斗,無終極。眼看白發添了幾根根,時光一年年在消退。而春暖花開的日子不知在何時? 期待春暖花開的時候,期待人生最輝煌的時刻。這是我一生的美夢,也是我奮斗的目標! 春暖花開,既是溫暖和煦的季節,又是百花盛開的時候。真讓人歡喜,又讓人羨慕!人生如若也到了春暖花開之時,豈不也是風光璀璨的時候!可惜,人生路難啊!不像季節那樣自己而然地到來,它與人的奮斗與拼搏有關,再者,和機遇、命運有關。奮斗了,拼搏了,不一定能換來春暖花開之時。有時,有的人選擇了機遇,或正趕上好的運氣,春暖花開便不請自來。 期待人生的春暖花開,是我一生的期盼。我從小就立下志愿,要在美好的時光,做一番不平凡的事業。然而,中年過去了,春暖花開不知在何處?但我意志很堅強!繼續發奮讀書,繼續追逐我人生的美夢。盡管年齡一年年增長,容顏一天天老去,我依然守候我的初衷,不忘我的過去,想在人間大干一番。于是,期待春暖花開的愿望越來越強烈! 每年到春暖花開之時,我都會奔赴田野,看那花兒、草兒,花兒艷的發亮,草兒青的發綠。在太陽的映襯下,更加美麗鮮艷!更加若人陶醉!經常深陷其中,經常泡在美好的季節里,沐浴自己的身心。經常幻想自己的人生如是這樣,該有多么美好!春天花兒綻放,草兒青青,陽光明媚,和諧柔美,該是一番美好的心動!人生的美景要是這樣,人與人和睦相處,自己的事業蓬勃向上,周圍的環境如春天般的斑斕,豈不是人生最美好而純高的境界!(美文精選網:www.meiwenjx.com) 我向往人生春暖花開的日子,也羨慕美好的錦繡前程!我想啊,想;我盼啊,盼,想春天的美好,盼花開的日子。日復一日,年復一年,美好的人生怎么也換不來。也許有人說我不到時候,也許有人說我沒有知覺。總之,天天守著寒冷的日子,年年盼著花開之時。這樣的日子不知持續多久!只知天天奮斗,日日拼搏,到不了春暖,決不罷休! 或許,冬天過去,春天就不遠了。那春暖花開的日子不久就會呈現在眼前! 期待人生的春暖花開------- +10我喜歡

2011陳潘玥 客人,你可來西子湖畔的醉生樓吃過茶水聽過書? 黃昏漸近,白日西頹。你且踩著斷橋下粼粼的水波,背著雷峰塔清俊的倩姿走上片刻,就能瞧見這座茶樓。 酉時光線披金帶血地,將那堂前階剖成兩半,多少繾綣光陰都留滯在外頭。越往里越是晦暗,新時代的華彩層層地剝去,露出舊日的鈍悶沉靜的茶香來。 你只管寬了心悶頭往里走,如同莽撞的旅人找一個塵封已久的故事落腳。 你隨便揀只位子,叫店小二來泡壺西湖龍井,說書人已經開始提腔拿調了。 “啪——”驚堂木一響,凝練的情思正如了沸水的新葉往四下散了開去。唯一把鼓了夯兒的嗓子隨茶葉舒卷,升升沉沉。 你斷不能在這片霧氣里睡去,你斷不能用鼾聲敷衍故事里這個女人。 你要知道大雅大俗同根生,茶不醉人人自醉。醉生樓茶館三百年前是個青樓妓苑。 你要知道女人的命運不是掌握在自己手里的,就連女人的身體也并不完全屬于自己。在每一個時代,破布一樣的女人活得是最長久的。 磨難不斷沖刷著硬韌的部分,她從痛的蠟縮開始適應,最終像烘干的新葉被水浸潤,于是那些痛就從柔順的身上流淌過去。 她和新時代的你中間隔了好幾個百年,可是始終有一根細細的絲線,牽在你們抗爭的裙裙上。 說到頭,誰不是那水中茶葉,誰不是那浪里細沙? 你有沒有看見,龍井蒸騰的熱氣在陰劈里緩緩往上升去,左右搖蕩的弧線,就是溫茗兒驚動江南的妙曼身姿。 溫茗兒是醉生樓里的紅姑娘。 她和所有典身賣命、落難被欺的女孩子們不一樣,她是自己走進醉生樓的。 ▶ ▶ ▶ --- 崔昱生被人哈著腰迎進來。 京城來的御史中丞,一張嘴管著地方多少人的死活。他腰身板正,粗眉虎目,神色陰晴難測,走動間自有不怒自威的氣派。 這個小地方的倉司做事馬馬虎虎,做人卻很有一套。崔昱生順路拐來杭州一趟,當晚就被帶進了鼎鼎有名的溫柔鄉。 他對此不置可否。身在高位,有哪個是酒色不沾的?然而這小官太急,把欲望明晃晃地亮在臉上,幾番客套下來,正壓著悶氣據下一口酒,崔昱生無意警見了大堂里一個綠衣姑娘。 她全身破破爛爛的,布料發黃毛邊,沒一個好處。她喝醉后一樣胡亂地旋轉,腳步輕盈地往二樓走。 男人們的眼睛落在她身上,粘糊糊的,有狹昵,有嫌惡,有下流的挑逗。 她全然不在意,又全然享受似的,把眉毛挑的老高,一溜兒從他們身邊閃過了。 她的嗓門敞亮但不尖銳,看上去潑辣,又潑辣地討人喜歡。崔昱生忍不住頻頻朝那里望去。 倉司循著他視線找去,很有些猥瑣地笑起來,擠眉弄眼道:“怎么樣,可還喜歡? ” 旁邊有個手臂豐潤的姑娘笑嗔:“你看我們還不夠呀?那人是個狼心狗肺拎不清的,上次可把一個大人的耳朵要下來了呢。就是個瘋婆娘!”周圍哄起一片笑聲,一張張嘴熱鬧極了。 溫茗兒是非傳統的美人相,眉梢如蛇尾往上勾去,唇珠明顯。 她的風情是動態的,幾乎沒有辦法被定格。她靜默的時候只能算中人之姿,然而她一旦走動起來,她的臀胯她的腿,她的躍動的發絲,她的手勢,她的活潑的笑意,都成了惑人的美麗。 這個女人的眼角眉稍是帶著小鉤子的。 崔昱生起了興致,執意要了她的名字。 溫茗兒便坐到他身邊來,手里提了一壺茶。 崔昱生有些新奇地看著這與她格格不入的東西。 溫茗兒只是神態自若地澤水,壓腕沖洗茶具,眼睫鴉羽一樣密密得垂著,一舉一動間像極了大家閨秀。 燒水要大火急沸,剛煮沸起泡為宜,水老水嫩都是大忌。 抵著壺底把沸水沿著杯壁注入,約四分之一處,用來浸潤杯中茶葉,隨即稍加晃動,提杯按逆時針方向轉動數圈。一套動作行云流水,她做起來煞是好看。 席間有人驚呼:“好你個溫娘子,有手絕活從來不露!”她全當未聞,四平八穩地端著身條。 茶葉在杯里舒展了。 溫茗兒蔥玉似的手執杯繞至鼻端,低頭輕嗅一口,流暢地聞香醒茶。白瓷蓋碗被奉到他手里,茶香里混雜了些女人的肉欲香氣。不動聲色地勾引。 崔昱生一口飲盡了。 ▶ ▶ ▶ 酒盡人散場。 溫茗兒打發了崔昱生,掂了掂肩頭洗得變形的翠水煙紗罩,手攀著扶欄向樓上走。 二樓動靜不小,一陣騷亂,兩個彪形大漢夾著一個瘦弱女子,正往她身上招呼拳腳。 老鴇媽媽站在一邊,從鼻子里出了一口氣:“跑?債沒還清往哪兒跑?真把自己當回事兒了!你有口飯吃誰給的,你也就值這點下賤活了。” 女子被折磨得不成人樣,媽媽才拍手讓人散了。 血和肉一團的人動了,喉嚨里咕嚕著,勉強撐起身子來。她突然出手,撿起了地上不知道誰落在這里的半只釧子,猛的就朝脖子劃去。 溫茗兒眼疾手快地踢了她手腕一下,金釧脫手落地。 女子別過眼睛。 她細長的脖頸上一線血跡,蜿蜿蜒蜒地爬下來,有一種天真不自知的、遺韻悠長的風情。她的面色發灰,眼睛里盛著絕望。 溫茗兒很憐這樣的姑娘。 她們是不同的天氣。如果說溫茗兒自己帶著雨后泥土腥氣的話,這個女子就是天色舒朗的月夜。 但溫茗兒覺得她很熟悉,這種熟悉感緊緊地纏繞著溫茗兒。 溫茗兒直視她的眼睛:“你叫什么?” “我要姓名做什么。” “死的理由太多了,我來告訴你為什么要活著。” 溫茗兒抓著她的手,帶著她撩開自己的衣裙,一點點摸過身上的疤痕。 從脖子開始,一只摸到腳踝,手感嶙峋,崎嶇不平,竟然沒有一塊好肉。一道疊一道,新傷覆舊傷,像蛆一樣爬滿了整具身體。你幾乎難以想象這些是如何產生的。 “活下去,自己去看。” 一個救不了自己的風塵女,竟妄想著救下另一個。一株天底下最難自尊自愛的菟絲花,卻在這里跟同樣可憐的妹妹講自尊自愛。 冉葭荼看見溫茗兒很是凌厲地笑了一下,這一笑有一股莫名的野蠻的生力,凌凌地從眼角刮過去。 這時候的溫茗兒半分妓子的氣質都不見了,像春風被回返的寒潮席卷,透出一種決然的傲慢。 一種名字叫做輕視的反擊。 溫茗兒再問了一次:“你叫什么名字?” “冉葭荼。” 冉葭荼相信了這種反擊的力量。 三五日后崔昱生就來了第二趟。 溫茗兒還是以茶以待,一樣釉質緊密的白瓷蓋碗。備茶時,先在火上烤茶餅,將烤好的茶“承熱”用紙囊存儲,涵養“精華之氣”。茶餅冷卻后,將其放入“碾”中磨成末狀,再將碾好的茶末放入羅、盒中篩分。 崔昱生眼花繚亂,心中微訝。 第一沸,如魚目,氣泡,微有聲。第二沸,如涌泉連珠,用勺子舀出一勺,并放入茶末。等到水三沸,騰波鼓浪,將舀出的第二沸倒入沸水中止沸,以培湯花。 “唐法痷茶,世已失傳。” “你是茶女?” 溫茗兒笑起來,臉上露出微郝的圓酒窩,竟有些柔軟了。 “可惜沒法等到春茶最好的時候了。” “大人是要回京?”溫茗兒的聲音微微揚高了,尾音緊繃繃的。 崔昱生皺起眉毛:她想要跟了我? 說到底,她也不過是個風塵俗女罷了。 崔昱生一直覺得自己把溫茗兒看得很明白。 溫茗兒總是表現得餡媚,里子卻有一根打不折的傲骨。她從不患得患失,和每一個作陪的客人保持著似近非近的距離,占據一個主動的位置。 她沒有流過折辱的眼淚,她沒有多余的柔情。 她不經意間流露出的神情,單純與欲望交織,危險和坦率并存。這些致命的矛盾像一座秘密花園,讓人不由自主地想去探索。 但秘密花園沒有入口。 她是一個因為與眾不同而吸引人的妓子,除此之外,什么也不是。 他面無表情地看這個總是咬著牙的姑娘手腳麻利地在他面前跪下了。 “大人去京城,可否稍上我?” 她提起這個請求的時候神情青澀,嫣紅的眉眼游魚一樣地活了,含羞帶怯、含嗔帶怨地盯著地上石板縫里的兩只螞蟻。 像一個真正的閨房女子,一個當窗理云髮的新嫁娘。 看總戴面具的人露出真情是痛快的,也是酸澀的。他沒有自大到以為溫茗兒會愛上他。 崔昱生懂了,溫茗兒獲得過,或者至少自認為獲得過一段完整的愛情。 崔昱生沒有拒絕。 --- ▶ ▶ ▶ 溫茗兒生在名字響亮的江南溫家,實實在在的好人家的女兒。 她在支系一眾女孩子里是話最多的那一個,麻雀兒似的,身條出挑,很受人喜歡。 每年三五月份,茗兒背著竹蔑筍筐,隨她大娘上山,手活兒迅速得把一芽一葉初展時候的茶葉尖尖掐下來扔進筐里。 采茶女是勞動力量,行動要比別人不受拘束地多,在鄉野里都是放養。 她揀著結實的土塊落腳,把草鞋提在手上,剛開始發育的胸腩含在柔軟的衣料里。 那日剛落過雨,滿山都是泥土的潮腥氣,連溫茗兒的衣角也蹭著了濕潤的露氣。山腰上讀書聲朗朗,溫茗兒知道,那是男孩子們的書塾。之乎者也日日伴著她采茶的節奏,她卻不曾親眼見到過。 是什么樣的呢? 她心里有無盡的好奇,等下了工,逮著機會隨聲音往上爬。 找到就看一眼,看一眼就回來。 遙遙見一座很結實的青瓦房,用泥土坯子細密地砌起來。她走上前,扒著窗戶定睛瞧。 “溫蕪城——”原來是在抽背課文。 一個濃眉大眼的男孩子站起來回答。他站姿挺拔,聲音清越,甫一沉吟,就對答如流。溫茗兒有些羨慕,要是我…… 屋里有一股油墨香,勾著溫茗兒在外面偷聽了好久,看日色不早了才想到要回去。 果然這就迷路了。 受了潮的衣服變得陰冷而沉重,她不停地走著,每每好像要找到路了,每每回到原點。 天色徹底暗下來,溫茗兒被樹枝別了一跤,倒在地上手腳生疼,再也起不來了。 “你在這里干嘛?” 熟悉的聲音,是那個溫蕪城! “哎,我可是女孩子,怎么不來搭把手?你們不是最要君子的嗎!”溫茗兒拍拍身上的泥,作勢要去追打溫蕪城,被他嬉皮笑臉地躲過了。 “非也非也,我卻覺得女孩子要自立的好。像我娘一樣,她做的事兒可不比我爹爹少!你是女孩子,怎么看輕自己呢?” 從這一天起,兩個小孩子就迅速熟悉起來。溫蕪城下學堂早了就藏進茶山后山的小坡上,那有一塊灌木稀少的地方是他們嬉游的寶地。溫茗兒進不了學堂,溫蕪城就折了茶樹枝在爛泥里比劃,一撇一捺地教小學生溫茗兒識字。 長大之后,仿佛順理成章的事一樣,青梅竹馬,兩無猜嫌,情投意合。 七八載一轉眼而過,溫蕪城考中了功名,背井離鄉追尋大義去了。 溫茗兒卻一直留在原地,怎么走都踏不出這一方天地。 后來指腹為婚,她收拾細軟逃出來,無處謀生,倒是四處被人欺負。 守不住所有東西,總是要扔下一點的。 在溫茗兒的人生劇本里,真情不是被扔下的那個。 溫茗兒永遠記著,逆著光沖她淺笑的那個少年眉眼彎彎,躲過她伸出去的那只求助的手,狡點道:“你自己站起來呀。” 第一次有人這樣說。 于是她好像得到了莫大的力量,支撐著她從被當成犧牲品的婚約里逃出來,支撐著她從醉生樓的門檻上踏進去,支撐著她從日復一日依附男人的噩夢中捱過來。 她記得要找到自己。 溫茗兒幻想過一萬次他們再度相遇的情景。 年紀小的時候她想,重逢會是戲臺畫本,前面幾回捱過,就是金玉良緣、佳偶天成。 大一點了想,或許他們會是相望無言,淚眼看花,千帆過盡多少人情冷眼,少年陪伴如雄黃入胃,溫潤心腸。 然而這些幻想都敵不過愈發鼓噪的現實,像隔著紗去握一陣風,越接近,越害怕撈得一場空。 確實是場空。 幾年不見,溫蕪城的氣質大變。那種少年人的朝氣早已磨損不見,他的眉頭緊蹙,氣質深沉,和溫茗兒見過的每一個大官毫無二致。 可溫茗兒扮作宴會里的歌女去見他,遙遙一眼,還是一下就把他認出來了。她在飛舞的衣袖間露出自己風韻不減當年的那張臉,惴惴的睫毛如蝴蝶振翅欲飛。但她沒有等來溫蕪城。 他的眼神輕飄飄地從溫茗兒臉上略過,留下一個冷漠而高傲的側臉。 溫茗兒自覺離開了。 崔昱生沒留她。 --- ▶ ▶ ▶ 溫茗兒回到了醉生樓。 醉生樓鶯歌燕舞,一如既往。 她走的時候以為自己一輩子都不會回到這里,走到京城才發現除了醉生樓哪里都容不下她。 她茫然四顧。 誰也沒來搭理她。她進了冉葭荼之前的那個房間,沒見著冉葭荼,倒有一個陌生小姑娘在梳頭。 她一把抓住那姑娘手腕:“冉……人呢?” 那姑娘復雜地看著她,眼神是同情。 “樓下那件下房。” 溫茗兒還沒進去,人已經被熏了個大跟頭。 下房柴火板凳雜物堆積,一張七扭八歪的竹席癟癟地卷著。溫茗兒踉蹌著撲上去,幾乎難以相信這里頭還能存著一個人尸身。 很輕,很慢地提了一角,溫茗兒眼前模糊了。 這昏暗如同牢獄一樣的房間里,門外的光打在冉葭荼顴骨上,和妓房那只蠟燭好像。溫黃溫黃的,看的久了,就看出一種怨氣來。 溫茗兒想把她埋到院子后面的茶山下,可人死之后好像也變沉了,拖得溫茗兒幾乎透不過氣來。 她想起來了,冉葭荼最喜歡坐的那扇窗,往外一望就是這片茶山鼓包,再往那頭去就是冉葭荼的家鄉。 她留了下來,卻已經風華不再,三請四懇成了打掃房屋鋪褥的雜工。 這些好年紀的女娃娃總是要人照顧的,她一邊對她們疾言厲色,一邊偷偷往她們的被角塞棉絮。 她看見她們,仿佛又見著十五歲的采茶小女,見著二十五的風情艷妓。她逐漸膀粗腰圓了,老年斑與細紋遮掩了往日年月。 她見著一批批青春少女進來,又一批批撞個頭破血流死去。 像多年前一道茶,黃了皺了擺久了,那股澀意與不再新鮮的顏色質地。茶葉吸水欲墜,有不少合著渣沉在碗底。 像多少年后,人去樓已空,只有西湖龍井還在一場場山雨后新亮地淌著綠,在一盞盞茶盆里重復相似又何其可哀的命運。 亂曰: 想到泡茶時茶葉翻滾裹卷,隨水浮沉,就想寫一個關于女性命運的故事,但卻逃脫不出時代的悲劇結局。寫一個有一定的現代女性意識的溫茗兒,發生在兩性意識較早發跡的青樓之地。冉葭荼更像她的心理投射。想加支線情節,最后放棄了,匆匆結束。 +10我喜歡

原創 20屆社員沈婷 •序 時隔經年,我依然能清晰地回憶起那個遙遠的午后。滿頭華發的她靠在藤椅上,揭開歷史風塵的面紗,將半生蒼涼與繁華娓娓道來。我看見她深陷眼窩的眼睛像兩顆流轉的天體,那里面蘊藏了過往的時間,皺紋掩蓋不住美麗。初秋的陽光中塵埃仍在翩然起舞,那些蕪雜的往事,卻已幾近落地。 •壹舊夢醒 民國二十五年六月,上海。 這年的夏天似乎格外燥熱。衡山路兩旁從法國新移栽的梧桐樹因水土不服而蔫頭耷腦,連樹上蟬鳴都顯得有氣無力。有身著絲綢旗袍畫著精致妝容的貴婦人撐著洋傘,去赴一場又一場下午茶以消磨時光。外灘邊上的萬國建筑群在陽光下格外耀眼,各色膚色穿著新式西裝的人操著不同的語言相互攀談著匆匆走過。 這里是上海,十里洋場,繁華如夢,一位嫵媚妖嬈、遺世獨立的摩登女郎。只是在這紙醉金迷、夜夜笙歌背后,隱藏著腐朽頹靡之氣——鮮少有人能夠嗅出的山雨欲來、大廈將傾的氣息。 --- 崇德女子學校。對沈辭歡來說,這一天是一個再尋常不過的日子,像六月里任何一個冗長而枯燥的下午一樣,講臺上的國文老師慷慨激昂、唾沫橫飛地講著唐詩宋詞,而她似懂非懂地點著頭。臨近下課的時候,老師不知道吟了一句什么詩,而后大吼一聲:“同學們,你們知道么,如今的華夏也已到了生死存亡的關鍵時刻了!”這一聲吼將無數打瞌睡的人從夢中驚醒,互相交換著迷茫的眼神。此情此景,老師無奈地搖了搖頭。 放學后,沈辭歡像往常一樣經過南京路,卻聽到不遠處傳來打斗聲。循聲看去,瘦弱的賣報少年被一個兇神惡煞的歐洲男子揪住衣領按在墻上。少年的左臉頰腫得像個饅頭,嘴角溢出血絲,戰栗的瞳孔中寫滿了茫然與恐懼。從男人刺耳的叫囂和少年無力的辯解中,她明白了,男人一口咬定是這個少年偷了他的錢包。 “住手!”沈辭歡不忍,“他若真偷了你的錢,我還你便是。”她掏出了身上所有的錢給了他。 男人罵罵咧咧地走了。臨走前,他用蹩腳的中文擠出了一句話,一句被沈辭歡銘記一輩子的話: “你們華夏人,還真是下賤。” 這一刻,一陣海嘯般的恥辱感將沈辭歡沖擊得潰不成軍。她低頭,映入眼簾的是散落一地的報紙,上面斗大的黑字刊出的標題“日本暴力鎮壓偽滿洲國叛亂”,刺得她眼眶生疼。外國男人輕蔑的話語在她耳邊反復回響,快要刺破她的耳膜。她閉上眼,拳頭捏緊又松開。 她忽然就記起了國文老師講的那句詞,是辛棄疾的“把吳鉤看了,欄桿拍遍,無人會、登臨意”。 •貳歡歌盡 偌大的餐廳里,沉默的氣氛悄悄蔓延。沈辭歡從踏入家門的那一刻起,就做出了一個重大的決定,斟酌著時機好向父母講明;沈父則是一副欲言又止的樣子;沈母和哥哥,也都默契地不說話。 她正欲開口,父親先她一步擠出和藹的笑容:“辭歡啊,你如今也已二十了,也該到了談婚論嫁的年紀了。” 沈辭歡心里咯噔一下:“哥哥尚未成家立業,怎就先談及我的婚事了?” “我這也是為你早做打算啊。你可還記得顧伯父家的兒子?他如今從日本回了上海,在日本軍務所情報機關工作擔任重職。前幾天我才見過,與你甚是般配啊。” 沈辭歡怎么會不知道父親打的什么如意算盤。沈氏歷代經營藥材生意,雖不是上海數一數二的大家族,也算是家境殷實、生活富庶。只是自列強撬開上海城門以來西藥涌入市場,沈氏生意不景氣了些,沈父遂想出商政聯姻向日本示好,以重新站穩腳跟。 她冷笑:“所以父親是想把我賣給日本人的走狗嗎?與漢奸同流合污,不覺得不配做中國人嗎?我不同意,我已經決定要向紅十字會提出申請,我會成為一名軍醫!” 沈父氣極:“你反了你!國已不國,又何須你一介女子來救國,不自量力!還不如今早認清局勢,好為日后留下一條生路!” “反的是你,”她毫不退縮,“沒有國,何來家?華夏危亡,本就不是兒女情長的時候,更別說嫁給一個賣國賊了!”她徑直跑進房間鎖上了門。 身后有腳步聲追來。是哥哥,他在門外輕聲說:“辭歡,一二九事變的時候,我也想過棄商從戎。身為男兒,也想真真正正地為國滾燙一回。但我要背負的家族責任太多。可是你不一樣,無論什么時候我都會支持你。父母那邊,有我為你交代。” 哥哥的話給了沈辭歡莫大的安定和勇氣,她義無反顧地踏出了第一步,從此再未回頭。 第二天,沈辭歡瞞著父母帶著申請書匆忙趕往上海紅十字會,冷不防撞上了一個同樣拿著文件的男子,兩人的材料文件散落一地。男子一襲黑色風衣,領口豎得很高,黑色的帽檐往下壓遮住了半張臉,道了聲“抱歉”,刻意壓低的聲音聽起來像是粗糙的沙子。沈辭歡未作多想,撿起東西就離開了。直到她來到紅十字會,她才后知后覺地發現自己手上的不是申請書,而是印有“顧君誠”三字的個人簡歷。她略一皺眉,抬手將它扔到了垃圾桶。 與此同時,日本軍務所軍情二處。男子對著沈辭歡的申請書微微愣神。理由那一欄里寫著秀逸的大字“從軍報國,救死扶傷”。他忽然不動聲色地笑了。 “別來無恙。” •叁故城破 沈辭歡沒有想到,戰爭會來得如此猝不及防。 民國二十五年七月七日,尚在睡夢中的宛平縣城被日寇的炮轟聲驚醒,又落入了一個永遠醒不來的夢魘。此后戰火蔓延到各地,漸成燎原之勢。尚未來得及掙扎,華夏民族就已羊入虎口。 沈辭歡也沒有想到,上海很快就成為了第二個犧牲品。 傾巢之下,焉有完卵。八一三事變爆發,上海從繁華天堂淪為人間煉獄。多少無辜的平民朝夕間成為了侵略者槍炮下的亡魂。 沈辭歡更沒有想到,自己的哥哥也是犧牲品之一。 原本只是外出洽談生意,回城時卻遭到了日軍的突襲。死里逃生的隨從負著重傷,從亂尸堆里拖出哥哥的尸體帶回了沈家。那一刻世界仿佛沉入了黑暗。在模糊的視線中,她看見雙目猩紅的父親跌跌撞撞地朝他走來。他的聲音顫抖著:“辭歡,你說得對,沒有國,就沒有家啊!” 沒過多久,沈辭歡就作為隨軍戰地醫生,奔赴淞滬會戰前線。真正直面戰爭的殘酷,她拿著手術刀和繃帶的手不停地顫抖。無數鮮活的生命在她眼前逝去,無數健康的肢體在她眼前碎裂,每一天都在和死神殊死搏斗,和時間瘋狂賽跑。 臨近十月,戰事愈發膠著。總司令部調來了一位指戰員。 沈辭歡第一次見到他時,剛結束手術處理。他毫不避諱地握上了她滿是血污的手:“你好,我叫程君顧。” 他很年輕,劍眉星目。明明是初次相見,卻令沈辭歡覺得似曾相識。強壓下心頭的不安與怪異,沈辭歡禮貌地問好,轉身欲走之際,他卻忽然喊住她: “我想我應該是見過你的。” 往后,這份不安非但沒有淡退,反而愈發濃烈起來。自程君顧到來以后,戰勢每況愈下,大小戰役無不失利,一敗涂地。軍中漸有流言四起,猜測信賴的指戰員是日軍間諜。起初沈辭歡并未相信,直到有一天她親眼目睹了程君顧鬼鬼祟祟潛入參謀長的屋子又心事重重地出來,她的心逐漸動搖了。懷疑的種子落到心臟上生根發芽,攫緊喉嚨,無法呼吸。 沈辭歡并不是一個怯懦的人。她瞅準時機,終于在某一深夜推開了程君顧虛掩的房門,躡手躡腳地走了進去。 屋里光線很暗。來不及適應,她已手忙腳亂地四處翻找。不知找了多久,直到她注意到一個有些松動的抽屜。她將隔板一翻,竟發現了下層的暗格,里面是一個鐵制的盒子。近在咫尺的秘密就要揭露,她小心翼翼地打開了它。 “啪嗒。”盒子應聲而開,她卻在瞬間感受到了渾身血液的凝固。那是一份“地下共黨特務計劃保密書”,落款赫然是顧君誠和鮮紅的指印畫押。再往下翻,她的呼吸停滯了——那是一張泛黃的舊相片,扎著羊角辮的小女孩笑意吟吟地拉著身邊小男孩的衣角,時光在那刻定格成了永恒。右下角是兩個孩子稚嫩的筆跡:沈辭歡、顧君誠,民國九年于上海。 --- 兒時的回憶頃刻間如潮水般涌來,沖毀了大腦理智的最后堤壩。她踉蹌幾步扶住桌角,再抬頭正對上黑洞洞的手槍口。持槍的人,正是顧君誠。他眸色冰冷,面無表情地扣下了扳機。 •肆與君辭 “砰!”槍聲響起,料想的死亡并沒有到來。 沈辭歡睜開雙眼,看到一個人影咒罵一聲,一瘸一拐地從房間另一頭角落的陰影處走了出來,顯然左腿已中了一槍。是參謀長陳楓! “程君顧,哦不,顧君誠,眼睛倒是尖得很,我還是被你發現了。”即使受了傷,陳楓依然毫無懼意地撣了撣身上的灰塵。 “沒想到真正的叛徒竟然是你,那個將我方的軍事部署泄露給日軍的人,對吧?”顧君誠冷聲。 “應該是你才對!松井石根司令早就對你懷有疑心,沒想到你本是共產黨派出的間諜,假裝為日本情報司效力,還真是個出色的‘兩面派’啊,”陳楓拍了拍雙手,旋即從口袋里掏出手槍對準了顧君誠,“現在,游戲結束了。我知道你的手槍里只有一發子彈,可惜沒有打死我。” 電光火石之間,顧君誠擲出一顆信號彈,拉起呆楞著的沈辭歡奪門而逃。 “砰砰砰”的槍聲,呼嘯而過的風聲,戰斗機的轟鳴聲,炮彈的爆炸聲。沈辭歡恍惚間已分不清現實與夢境。不知跑了多遠,顧君誠終于支撐不住倒在了地上,遠處那片營地,已然成了火海。沈辭歡這才發現,他為了護著她已然身中數槍。眼淚,已經干涸了;心,卻抽痛到無法呼吸。 顧君誠的臉色逐漸變得蒼白而透明,血肉模糊的傷口處汩汩流出的鮮血浸透了沈辭歡白色的軍醫裙。他強撐安慰她說:“那個漢奸追不上來的。空軍看到我發的信號彈,已經炸毀了營地。”看到她手里緊攥的那張合照,他突然笑了:“我想這回你應該記起我了吧,還有,”他從貼胸的口袋里拿出一本幾乎被鮮血染紅的黨員證遞給他,“我不是賣國賊,我是……共產黨員。” 說完這句話,他笑著閉上了眼睛。 蒼茫的夜色這一瞬無比寂靜。緊接著,遠方的戰場響起了無數中華兒女同仇敵愾、氣震山河的聲聲吶喊,匯成一曲崢嶸戰歌,響徹天地,蕩氣回腸: “殺——” “沖啊——” “犯我中華者,雖遠必誅!” 即使是萬劫不復也要蹈死不顧,即使是生機渺茫也要殊死奮戰,即使是強弩之末也要負隅頑抗。是無數拋頭顱、灑熱血的華夏子孫,是熊熊燃起的民族之魂,是一句句保家衛國的鏗鏘宣誓,譜寫了淞滬會戰最后一役最為壯麗的詩篇。 沈辭歡背著顧君誠漸漸冰冷的身體,一步步走向嶄新的戰場。她忽然覺得,這一戰,勝負輸贏已經不再重要了。 因為她分明看見,漫無邊際的黑夜中,一輪血紅色的初生朝陽掙扎著跳躍在東方的地平線上,散發出微弱卻又無比耀眼的光芒。 •后記 --- 我叫沈念君,我的雙胞胎哥哥叫沈思誠。1949年10月1日,是新中國成立的日子,是我們兄妹倆出生的日子,也是母親收養我們的日子。作為一名軍醫,母親在戰火中顛沛流離了十年,畢生所求也不過是河清海晏、太平盛世。如今,新中國成立已70周年,步入穩定發展的新軌道,和祖國同歲的我,也已是耄耋之年。母親的遺愿得以實現,而我更想把她的故事記載下來,一遍遍講給你聽。 +10我喜歡

留言列表

留言列表